안녕하세요^^ 메뚜기 인사드립니다 꾸벅~^^*

오랫만에 아마추어의 아마~이럴것이다 스러운 대충 철저히의 글을 하나 더 써보는군요^^

그동안 보이차를 음다하면서 나름 느껏던 것들을 하나 둘씩 정리해보려하는데,

그 수준이 전공자의 어떤 논문이나 연구된 자료가 아닌 메뚜기의 감관에 의존한 경험에 의한 것이라

정말 아마스러운 그런 글이 되겠내요...

그러니깐 어찌보면 추론이라고 볼수도 있는데.. 전공자라면 좋은 논문거리가 되지 않을가 생각하면서 이글을 풀어봅니다

아시다시피 보이차의 각 산지는 조금씩 그 맛의 특징이 들어납니다.

그리고 그 맛의 특징을 잡아 낼려면 상당히 많은 종류의 차들을 여러번 접해보아야만 그 감을 잡을 수가 있겠지요

예를 들어 숙차만 좋아하시는 분은 비슷비슷한 숙차의 맛에 후발효가 되기전의 청차의 맛을 많이 접해보질 못해서

그런 특징들을 알기가 어렵습니다.

숙차는 악퇴발효과정에서 각 산지별 모차의 특징들이 많이 순화가 되기 때문에 숙차를 가지고 각 산지별의 특징을 파악하기는 매우 어렵습니다.

반면 청차는 그 차성이나 차향등이 숙차에 비해서 강하기 때문에 그런 산지별의 특징을 민감하신분들은 쉽게 알아차릴수 있습니다. 아시다시피 청차또한 임창지역이면 임창지역의 기본적인 맛과 향에서 조금씩조금씩 그 각도가 달라지구요..뭐..표현을 하자면 한 15도정도씩 각도가 틀어진다고 해야되나요... 또 맹해지역도 맹해의 강한 맛에서 조금씩 그 맛과 향이 변화가 있습니다. 그런데 그차이가 매우 크다면 우리가 쉽게 알수 있겠지요.. 말하자면 남원에 비닐하우스에 있는 오이의 맛은 기본적인 오이맛에 약간 떫거나, 단맛이 많다면 운봉의 오이맛은 (약 15km정도 떨어져있음) 약간 떫은맛이 좀 덜하고 더 단맛과 시원한맛을 가지고 있다고 보면될까요? 요즘 나오는 오이풋고추? 그리고 맵지않은 풋고추? 그리고 패브리카.. 기본적인 고추맛은 가지고 있지만 품종에 따라서, 또 같은 품종임에도 불구하고 생산 지역에 따라서 맛이 차이가 있는것처럼요..

차는 그 맛과 향이 여린데, 그나마 보이차는 대엽종의 풍부한 성분적인 특징 때문에 여러가지 종류의 산지별 모차, 여러종류의 산지별 청차들을 마셔보면 조금씩 그 차이가 보입니다. 당연하겠지만 그 맛의 차이는 관목보다도 교목, 교목보다도 고차수, 또 고차수보다도 야생에가까운 고차수나 야생차일수록 그 성격이 확연히 들어나게 됩니다. 다만 그 각도가 조금씩 틀어져있다는 것이지요. 단, 그만큼 여러종류의 산지별 차들을 음다해보아야 알수 있겟지요...

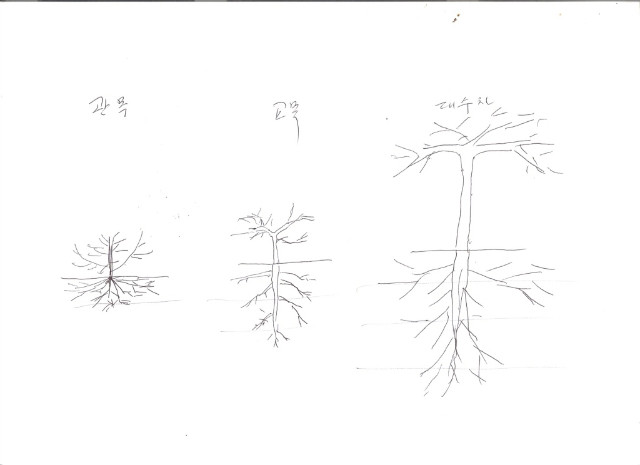

기본적인 이야기이지만 차나무는 대량생산의 대지차나 관목에서 비료나, 농약을 많이 쓸수록 나무의 뿌리는 땅속깊이 들어가는 것이 아니고 땅 표면에 가깝게, 잔뿌리가 많게 형성됩니다. 땅위에 뿌려진 비료성분을 먹고자리기 때문에 굿이 뿌리를 깊이 내릴 필요가 없지요..원래의 차나무는 그 뿌리가 직근성으로 차나무의 줄기에 1~1.5배 굵기로, 땅표면에서 솟아난 차나무의 높이에 비해 역시 1.~1.5배이상의 뿌리를 내립니다.. 야생에 가까울수록 그 특징이 강해집니다.

모든 땅에서 나는 식물은 그 땅의 무기질, 영양성분, 그리고 기후에 의해서 그 맛이 조금씩 바뀌어가는데요

차나무는 그 원래의 성질이 뿌리가 깊기 때문에 그 땅이 가지고 있는 여러 성분들의 특징을 많이 닮아간다는 것이지요.

아시다시피 비료하고 농약주는 관목, 대지차류는 그 뿌리가 얕아서 그땅의 특징적인 영양성분흡수율이 약합니다. 교목은 비록 사람이 관리하면서 채엽하기 편하게 가지를 배어내지만, 역시 상대적으로 관목보다는 뿌리가 깊게 들어갑니다. 마찬가지로 고수차에서는 더하지요..

여기서 많은 다우님들이 그냥 무심결에 지나가는 것을 하나 이야기 해볼까 합니다..

운남 대엽종은 운남을 떠난 다른 지역의 차보다 그 성분이 월등이 많습니다. 그이유에 대해서 이야기 해볼까요..

아시다시피 건기보다는 우기에 채엽한 차엽은 그 맛이 밍밍합니다. 비가 잦으면 차엽이 해를 보지 못해서 광합성을 하지 못하기 떄문에 광합성의 결과물인 카데킨류, 폴리페놀같은 성분이 감소하게됩니다. 왜 운남 대엽종은 그 성분이 매우 많은가?

바로 일조량입니다. 운남지역은 한국과는 다르게 저녁 8시반이 되어도 훤합니다.. 낫이 길어지는 여름철에는 9시가되어서야 해가 진다고 합니다. 이것을 바탕으로 생각해보면 왜 맹해지역의 차가 고삽미가 강한지 그 이유를 알수있습니다. 또 임창지역의 차는 왜 부드러운지.. 아시다시피 맹해는 아래, 임창은 위쪽에 자리잡고 있지요.. 임창지역은 상대적으로 일조량이 적다는 것입니다. 그강도도 약하다는 것이지요. 또하나는 바로 땅.. 와인에서는 때루아르..(맞나?), 우리말로 땅심..

메뚜기는 각 산지별 모차와 각 산지별 긴압차의 교목이나 야생에 가까운 대수차들로 그 맛의 차이점에 대한 자료를 조금씩 만들어가고 있습니다. 그런데, 그 특징들이 확연히 들어내기 위해서는 보다 더 고수차에 가까워야하는데, 아시다시피 완전 100%의고수차엽을 구하기란 매우 어렵습니다.. 그래서 그냥 인연닫는데로 천천이 하나씩 입수되면 음다하고 나름 향미의 특징을 잡아내려 노력하고 자료를 만들어가고 있습니다. 현제 운남에서 나는 보이차를 청차위주로 그 특징들을 개인감관에 의한 자료로 만들어 가고 있는데 약 20%정도 된것 같습니다. 이정도의 속도로는 앞으로도 한 3년은 흘러야 완성되지 않을까 생각됩니다^^

보이차에 관한 자료를 찿아보면 각 산지별의 맛과, 기운의 특징을 어느 스님께서 적어놓으신 글을 보실수 있습니다. 저는 거기에 살을 덧대여 자료를 만들 것입니다. 약간 애매한 부분에 대한것은 자료를 보강하고, 그 특징을 하나씩 꼬집어낼려고 노력하고 있습니다.

예를들자면 이무정산의 고차수적인 특징은 제가느낀 감관으로는 이렇습니다(다른분은 다른느낌으로 올수 있기 때문에 극히 주관적인것을 미리 양지드립니다)

젤리같은 부드러움과, 흡사 담배말린것 같은 향미. 보통 우리가 차를 마시면 쓰고 떫고 단맛 향 이런 맛의 정보가 부드러움보다 먼저옵니다.. 물론 오래된 노차에서는 다르겠지요.. 그런데 이무정산의 야생에 가까운 고수차일수록 마치 잴리뽀같은 부드러움이 먼저 느껴지고 난후에 그 부드러움이 사라질쯤에 차의 본연의 향미가 나타납니다.. 그리고 그 특징적인 향은 바로 담배말린것 같은 향이지요... 이창호에서 그 특징적인 향을 많이 느낄수 있습니다. 이창호에서도 극품으로 갈수록 그 부드러움이 더합니다

그 부드러움은 쫀득쫀득하다고도 할수있고, 미끄덩거린다고도 표현할수 있겠내요...^^

무량산의 자조차, 자아차같은 경우는 특유의 난향이 좋은데요 이 난향이 다른 차산지에 비해서 매우 강합니다. 한통을 풀면 방안에 그 향기가 가득찰정도지요. 그리고 자아차는 발효가 매우 빨리 된다는 특징이 있는데요. 신차에서는 맛의 특징은 강하다기 보다는 대체적으로 밍밍하다는 생각이 들정도이지만, 새월이 흘러 노차가 될수록 그 향미가 점점 강해진다는 특징이 있습니다

우리가 좋아하는 맹해차는 강렬한 고삽미에서 점점 순화되는 경향이 잇지만 이건 거꾸로 입니다.

또 보이차 마니아가 꼭 가져야할 소장품중 하나 반장차, 강한 기운, 외유 내강의 보이차입니다. 그 향의 특징은 밤꽃냄새나 밤껍질과 속살사이의 솜털냄새, 그리고 강하고 빠른 회감 회운이 그 특징이라고 보여집니다.

요즘의 화제인 빙도차.. 시원한 끝맛과 아포차(야포)같은 맛과 향, 그리고 사포닌의 씁쓸하면서도 단맛이 매우 강하다는 것입니다. 역시 부드러우면서도 강한 외유내강의 성격을 가지고 있습니다.

남나산의 반포 가장 특징적인 향미는 바로 아카시아꿀같은 맛과 향입니다. 그리고 부드럽고요

경매산의 야생 대수차 난향은 난향인데 그 청아함이 조금 덜합니다. 음.. 태국에 여행을 다녀오신분들은 비행기 탈때부터 다시 한국에 올때까지 항상느끼는 그런향과 비슷하다고 생각됩니다..^^

몆가지의 예를 보았습니다

보이차는 아니지만 하나더, 무이암차.. 암운을 느낄수 있는 바위같은 묵직한 맛과 바위의 맛을 느낄수 있는 대홍포. 아시다시피 암차는 홍배를 잘하는 것이 암운을 잘 살리는 기술입니다. 그러나 홍배를 잘 하지 못한 암차에서도 암운을 느낄수 있습니다.

그것은 바로 주요산지가 바위산이라 땅심이지 않는가 생각됩니다. 최근에 지리산의 완전 야생차라 할만한 녹차를 마셔보았는데.. 뒷맛에 미약한 바위맛을 느낄수가 있었습니다. 그리고 이 야생차 밭의 특징을 물어본 결과 바위가 많다라는 것을 확인할수 있었습니다. 결국 그 맛이라는게 땅의 영양성분과 기후가 가장 중요하지 않은가 하는 생각이 들었습니다.또하나는 품종의 차이도 무시할수 없겠지요^^...

보이차를 이해하는데 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바램으로 이만 글을 줄일가 합니다^^

'차와 나 > 각종 다류시음기 모음' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 2009년 4월 22일 순창 적*야생차밭의 소식 (0) | 2009.04.27 |

|---|---|

| [스크랩] Re:깜딱!이벵트!!^^ 퀴즈~~~이차는 무슨차일까요~~? (0) | 2009.03.08 |

| [스크랩] 다음카페 차연구소와 함께하는 무료다회 (0) | 2008.10.07 |

| [스크랩] 제1회 차연구소 전국다회 - `월진월향` (0) | 2008.10.02 |

| [스크랩] 2000년 중차패 생병(주문제작추정) (0) | 2008.09.06 |